Was machen sie anders? Menschen, die Krisen besser bewältigen, als andere. Mehrere Faktoren spielen bei der psychischen Widerstandsfähigkeit, der Resilienz zusammen. Und die gute Nachricht: Resilienz ist trainierbar!

Für Leser*innen

Alle, die wissen wollen, was Resilienz – die psychische Widerstandsfähigkeit – eigentlich ist, und was alles dazu gehört, können jetzt einfach weiterlesen.

Für Umsetzer*innen

Und für alle, die ganz neugierig auf das Resilienz-Workbook sind, und direkt mit einem Selbst-Coaching beginnen wollen: Hier klicken, und du kommst direkt zum Resilienz-Workbook.

Definition von Resilienz – Psychische Widerstandskraft

Wenn Psycholog*innen von Menschen sprechen, denen es gelingt, große Krisen besser als erwartet zu bewältigen, dann fällt oft das Fachwort „Resilienz“, oder die Aussage „Person XY ist resilient“.

Das Wort Resilienz wurde jedoch ursprünglich nicht von Psycholog*innen „erfunden“.

Die deutsche Bezeichnung „Resilienz“ in der Psychologie leitet sich – wie so viele Fachwörter – aus dem lateinischen „resilire“ ab. „Resilire“ bedeutet zurückspringen oder auch abprallen.

Von der Materialwissenschaft abgekupfert

Es waren auch nicht die Psycholog*innen, die den Begriff der Resilienz Begriff zuerst verwendet haben. Sondern sie haben ihn sich bei der Materialwissenschaft abgeschaut.

In der Materialwissenschaft wird der Begriff der Resilienz verwendet, um Materialien zu beschreiben, die nach Einwirkungen von außen, zB Druck, wieder in ihre ursprüngliche Form zurück finden.

Zur Visualisierung wird hier gerne das Beispiel eines Schaumstoffballes herangezogen: Kinder können beim Spielen den Ball quetschen, ja selbst darauf herumsteigen – nach der Strapaze durch die Kinderhände oder – füße findet der Ball immer wieder in seine ursprünglich runde Form zurück und es kann weitergehen mit dem Spiel. Und manche Bälle müssen mehr aushalten, als andere…

Erste Resilienz-Studie auf Kauai: Emmy Werner

Wie Resilienz auf Hawaii in die Psychologie kam

Zum Thema Resilienz haben viele Wissenschaftler*innen Studien durchgeführt, und frei nach dem Motto „Zu viele Köche“ gibt es leider keine wirklich allgemein anerkannte Definition dessen, was Resilienz jetzt eigentlich wirklich ist (mehr dazu gleich).

Aber weitgehend einig ist man sich darüber, wie es kam, dass die Resilienzforschung mit der Kauai-Studie von Emmy Werner und Ruth Smith in den 1980er Jahren begann.

Über 40 Jahre lang erforschten und dokumentierten die Forscherinnen auf der Hawaii-Insel Kauai das Leben aller jener Menschen, die 1955 geboren waren.

Es wurde dabei die psychosoziale und auch die körperliche Entwicklung von diesen Personen verglichen.

Für diesen Vergleich wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt, je nachdem ob bestimmte Risikofaktoren wie beispielsweise Armut, psychische Erkrankungen der Eltern oder familiäre Probleme bestanden – oder ob diese Risikofaktoren nicht vorlagen.

1/3 der Risikogruppe völlig normal

Das Resultat dieser Studie war, dass ungefähr 2/3 der Kinder aus der Risikogruppe bereits in der Schulzeit Lernprobleme hatten oder als verhaltensauffällig eingestuft wurden.

Hingegen war dies bei dem restlichen Drittel trotz deren Zugehörigkeit zur Risikogruppe – also des Vorliegens derselben Risikofaktoren – nicht der Fall, und diese hatten eine normale Entwicklung hin zu gesunden Erwachsenen.

Das Resultat der Studie war damit, dass trotz des Vorhandenseins von Risikofaktoren rund 1/3 dieser Menschen sich völlig normal entwickelten. Nämlich entgegen dem, was man eigentlich hätte annehmen müssen. Nämlich, dass sie Probleme haben würden.

Es ist dieses Drittel, das als „resilient“ bezeichnet wird -sie haben einen besseren „Outcome“ als man das eigentlich erwarten könnte.

Was zeichnet resiliente Menschen aus?

Mit diesem Ergebnis (und natürlich auch den Ergebnissen weiterer Forschung) war das Interesse geweckt, herauszufinden, woran es lag, dass einige Kinder auf Kauai trotz ihres schwierigeren Start ins Leben einen normalen, gesunden weiteren Lebensweg hatten.

Dies war insbesondere deshalb spannend, weil viele andere Menschen aus der gleichen Risikogruppe bereits in ihrer Kindheit große Probleme hatten.

Kurz, was ist bei diesen Menschen anders, sodass sich ihre gleichermaßen schwierige Ausgangslage nicht negativ ausgewirkt hat?

Die Frage nach der Resilienz stellt dabei auf die psychische Widerstandsfähigkeit, oder auch Belastungsfähigkeit in schwierigen Situationen ab (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012):

Resistenz, Regeneration und Rekonfiguration

Resilienz über die Lebensspanne

Viele Überlegungen zu Resilienz werden im Hinblick auf akute Krisen angestellt, jedoch sollte auch das „big picture“ dabei nicht vergessen werden.

Resilienz über die Lebensspanne bedeutet auch, sich die Frage zu stellen, wie man glücklich und zufrieden sein kann, auch wenn man sich in einer Lebenskrise befindet.

Zugegeben, das ist keine leichte Sache, sich in einer Krise zu fragen, wie man das beste daraus machen könnte.

Wie es gelingen kann, hat Viktor Frankl als KZ-Überlebender eindrucksvoll bewiesen. Im Blogartikel zu seiner Resilienz-Formel „Wofür ist das eine Gelegenheit?“ erfährst du mehr über diesen beeindruckenden Mann und seinen Zugang zu Resilienz.

Aber so viel sei gesagt: Das Erreichen der Lebensziele und den Sinn im Leben nicht zu verlieren sind wichtige Aspekte, die zur psychischen Widerstandsfähigkeit – über das ganze Leben hinweg betrachtet – dazugehören.

Aber was ist Resilienz jetzt wirklich?

Okay, okay. Ich weiß, die einführenden Worte und Überlegungen sind jetzt wirklich genug und ich komme schon zum Punkt.

Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil wie ich schon oben angedeutet habe, die Wissenschaft hat keine einheitliche Definition von Resilienz gegeben, und es werden oftmals viele verschiedene Fachbegriffe verwendet, die oft aber dann auch nicht immer so ziemlich das Selbe meinen.

Mit diesem Definitions-Wirrwarr musste ich mich schon im Rahmen meiner Masterarbeit zum Thema Resilienz, Lebensqualität und Einstellung zur Menopause von Frauen im Alter über 40 Jahren herumplagen.

Nach langer Recherchearbeit bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich jene Definition von Resilienz heranziehe, die einerseits durch die wissenschaftliche Herangehensweise von Rönnau-Böse und Fröhlich-Gildhoff (2015) und durch die Validierung des anerkennten Resilienz-Fragebogens von Friborg, Hjemdal, Rosenvinge, und Martinussen (2003) herausgearbeitet wurde. Dazu gleich mehr.

Denn die eigentlich interessante Frage ist ja, können an unserer eigenen Widerstandsfähigkeit überhaupt etwas verbessern? Oder werden wir halt mit einem bestimmten Set-up geboren, und so ist es dann für den Rest des Lebens?

Resilienz kann man lernen

Die gute Nachricht: Resilienz, das Maß für unsere psychische Widerstandsfähigkeit ist nicht angeboren und unveränderlich, sondern kann gelernt, ausgebaut und gestärkt werden.

Man geht heute davon aus, dass es sich dabei um einen dynamischen Prozess der Anpassung an die gegebene Umwelt und daher um einen Entwicklungsprozess handelt. Wir reagieren auf vergangene Erfahrungen und lernen daraus, frei nach dem Motto „Was uns nicht umbringt, macht uns stärker“.

Allerdings hat man festgestellt, dass es sich bei der Resilienz nicht um eine universelle „Superpower“ handelt, sondern dass Menschen in verschiedenen Situationen unterschiedlich resilient sind.

Das steht im Einklang damit, dass wir verschiedene Erfahrungen machen, und verschiedene Krisen auch jeweils andere Belastungen erzeugen und nach differenzierten Bewältigungsmechanismen verlangen.

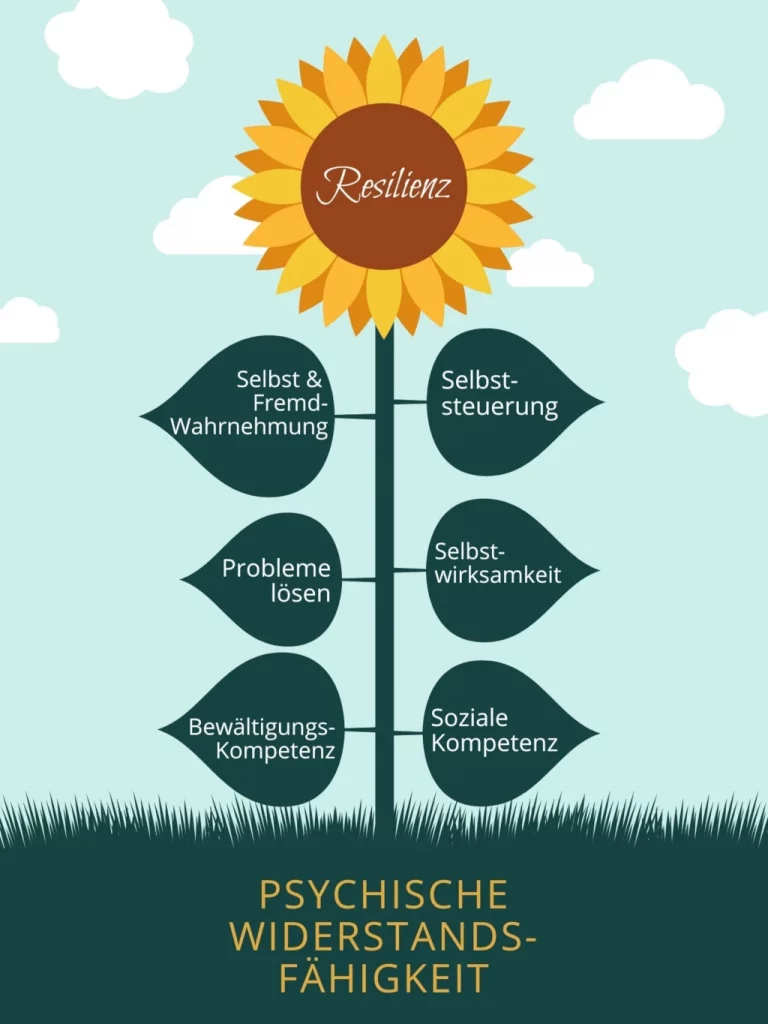

Resilienz setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen

Dazu passt, dass Resilienz oder Widerstandsfähigkeit nicht nur eine einzelne Fähigkeit, Kompetenz oder Ressource einer Person ist, sondern aus verschiedenen Faktoren besteht (ja, wir sind endlich soweit – jetzt kommt die Definition von Resilienz 🙂 ).

Das sind jetzt einige Begriffe, unter denen man sich intuitiv etwas vorstellen kann, und manche sind doch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so geläufig und werden meistens eher im wissenschaftlichen Kontext verwendet.

Keine Sorge, ich gehe im folgenden kurz auf die einzelnen Elemente ein:

6 Faktoren von Resilienz

Faktor 1: Selbst- und Fremdwahrnehmung

Check-in mit sich selbst

Dieser erste Punkt hat zwei Seiten. Einerseits die Selbstwahrnehmung, wo es darauf ankommt – wie das Wort schon sagt – sich selbst wahrzunehmen. Die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen nicht wegzuschieben sondern darauf zu hören, zu fühlen, zu beachten, was bei einem selbst gerade los ist.

Beim ersten Punkt der Selbst- & Fremdwahrnehmung geht es in erster Linie darum, auf sich selbst zu hören und die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen wahrzunehmen.

Andere richtig wahrnehmen

Die zweite Seite ist die Fremdwahrnehmung, wo es darum geht, andere Personen und deren Gefühle möglichst korrekt wahrzunehmen, aber auch in einem weiteren Schritt, sich ins Gegenüber hineinversetzen zu können.

Selbst- und Fremdwahrnehmung als Fundament für Resilienz

Man könnte diesen Punkt der Selbst- und Fremdwahrnehmung auch gewissermaßen als Grundvoraussetzung für die anderen Resilienzfaktoren ansehen.

Für mich hat es auch Parallelen zur Achtsamkeitsmeditation, bei der es darum geht, zu spüren, was gerade ist, ohne dies jedoch zu bewerten. Wer das schon einmal probiert hat, hat vielleicht festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Bewertungen abzustellen.

Und was mich immer wieder erstaunt ist, welche Verspannungen mir in meinem Körper im Alltag gar nicht auffallen, weil ich mir nicht die Zeit nehme, um meine Aufmerksamkeit auf mich und meine Bedürfnisse zu richten.

Auch was negative Emotionen betrifft, fällt es oft leichter, diese wegzuschieben und zu ignorieren, als sich damit auseinander zu setzen.

Meiner Meinung nach ist das auch ok, weil nicht jede Emotion immer in derselben Sekunde analysiert werden muss. Problematisch wird es aber dann, wenn wir durch das Wegschieben auch wichtige Bedürfnisse überhören. Sei es bei uns selbst, oder bei anderen.

Faktor 2: Selbststeuerung

Selbststeuerung oder auch die Regulation unserer Gefühls- und Spannungszustände baut darauf auf, dass wir diese zuerst einmal erkennen und richtig einordnen können.

Das war damit gemeint, dass die Selbstwahrnehmung quasi das Fundament der Resilienz ist. Aber die Selbstregulation geht noch einen Schritt weiter, weil damit eine Fähigkeit gemeint ist, die eigenen Gefühlszustände zu erkennen, herzustellen, aufrecht zu erhalten, deren Intensität zu regulieren und auch beenden zu können.

Wissen ist Macht – über sich selbst

Wenn die Rede davon ist, dass Resilienz erlernbar ist, dann ist die Selbststeuerung einer jener Punkte, an denen man mit Wissen – Psychoedukation – ansetzen kann, und Methoden und Strategien zur Selbstregulation, beispielsweise zur Selbstberuhigung zu erlernen.

Faktor 3: Problemlösung

Mit Problemlösungsfähigkeiten ist gemeint, dass es wichtig ist, Situationen, für die keine bekannte Lösung existiert bzw. bei denen es keinen „richtigen“ Weg gibt, zu analysieren und systematisch mögliche Lösungen abzuwägen und dann einen Lösungsweg zu finden und auszuprobieren.

Auch diese Fähigkeit kann durch Training und Wissensvermittlung, beispielsweise Wissen über verschiedene Problemlösungsstrategien verbessert werden.

Bei mir hat in diesem Zusammenhang ein Zitat großen Eindruck hinterlassen, dass von vielen Albert Einstein zugeschrieben wird (das ist aber umstritten).

Es kursieren mehrere Versionen von davon, aber hier ist diejenige, die es für mich am besten auf den Punkt bringt:

Viele Probleme, seien es zwischenmenschliche, berufliche oder andere, bestehen fort wie eine Art Teufelskreis, aus dem man nicht mehr herauskommt, weil man immer auf dieselbe Art versucht, die Probleme zu lösen.

Dieser Leitgedanke findet sich auch in dem von mir im Coaching angewandten Lösungsfokussierten Ansatz (Steve de Shazer und Insoo Kim Berg), erweitert um eine positive Orientierung: „Wenn etwas trotz vieler Anstrengungen nicht gut genug funktioniert und passt – dann höre damit auf und versuche etwas anderes!“

Faktor 4: Selbstwirksamkeit

Selbstwirksamkeit, auch Selbstwirksamkeitserwartung genannt, ist ein Konzept, von dem ich vor dem Psychologiestudium noch nie gehört hatte.

Und auch während des Studiums wurde oftmals nur so am Rande erwähnt. Aber wer sich etwas damit befasst, warum Menschen sich so stark darin unterscheiden, ob sie Ziele erreichen und Vorhaben umsetzen, dann kommt man um den Begriff der Selbstwirksamkeit nicht herum, weil er so eine zentrale Rolle dabei spielt.

Ich will, ich kann, ich werde!

Unter Selbstwirksamkeit versteht man die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zur Umsetzung von Verhalten (Bandura, 1986).

Viele Menschen stellen sich die Frage, warum sie noch kein Sixpack haben, nicht in die als Abnehmanreiz absichtlich 2 Nummern zu klein gekaufte Jeans passen oder noch immer nicht die Bewerbung für einen neuen Job abgegeben haben.

Die Intentions-Verhaltens-Lücke

Für den Bereich der Gesundheitspsychologie haben Psycholog*innen einen eigenen Namen dafür gefunden, dass Menschen zwar tolle, erstrebenswerte, wichtige Ziele haben und diese auch unbedingt erreichen möchten – es letztlich aber nicht schaffen:

Die Intentions-Verhaltens-Lücke

Wenn du dich bei einem der vorigen Punkte angesprochen gefühlt habst, oder dir bei der Aufzählung noch etwas anderes eingefallen ist, was du immer schon einmal umsetzen wolltest, dann bist du jedenfalls in guter Gesellschaft.

Es geht nämlich fast allen Menschen so, dass es Ziele gibt, die irgendwie unerreichbar scheinen. Und ich möchte hier auch gar nicht zu sehr pauschalieren, denn natürlich gibt es ganz allgemein viele verschiedene Möglichkeiten, warum diese Ziele nie erreicht werden.

Aber hast du dich schon einmal gefragt, ob du eigentlich wirklich glaubst, dass du deine Ziele auch tatsächlich aus eigenem Antrieb und Schaffen erreichen kannst? (Anmerkung: Jetzt wären wir wieder bei Punkt 1, der [ehrlichen] Selbstwahrnehmung 😉 ).

Pscholog*innen haben in verschiedenen Forschungsarbeiten festgestellt, dass viele Menschen eigentlich gar nicht daran glauben, dass sie selbst es in der Hand haben.

Dass sie selbst Dinge verändern können. Und wenn, wie in diesen Fällen die Selbstwirksamkeit nicht gegeben ist, dann wird es schwierig damit, Ziele zu erreichen.

Denn warum überhaupt anfangen – einen Rauch-Stopp-Versuch/ Abnehmversuch/ Fitness-Studio-Abo,…?

Wenn sich im Unbewussten der Gedanke versteckt – das schaffe ich ja sowieso nicht, dann sind die besten Ziele und Vorhaben oft von Vornherein zum Scheitern verurteilt.

Darum ist Selbstwirksamkeit auch einer der wichtigsten Faktoren von Resilienz. Vor allen Dingen, wenn hinderliche Glaubenssätze über unsere Fähigkeiten und Kenntnisse uns behindern – diese lassen sich im Coaching nämlich wunderbar aufgreifen und entkräften.

Es handelt sich bei der Selbstwirksamkeit auch um einen Faktor, den man selbst verbessern und ausbauen kann!

Faktor 5: Aktive Bewältigungskompetenzen

Hmm, noch so ein schlauer tautologischer Begriff – Ein Faktor für die Bewältigung von Krisen ist die Bewältigungskompetenz. Im Zusammenhang mit Resilienz wird jedoch darauf hingewiesen, dass es eine Form der Bewältigung gibt, die bei Krisen besser funktioniert, nämlich aktive Bewältigung.

Nicht jede und jeder regiert identisch auf eine Situation, und ob diese als stressig und damit potentiell bedrohlich eingestuft wird, hängt von den Umständen des Individuums ab (Persönlichkeitsmerkmale, Erfahrungen, Fähigkeiten, etc.). Mehr dazu und zu den Grundlagen von Stress findest du im entsprechenden Blogartikel.

Warum du den Kopf nicht in den Sand stecken solltest

Für den Umgang mit Krisen hat sich gezeigt, dass resiliente Menschen verstärkt aktive Bewältigungskompetenzen aufweisen, das heißt sie gehen aktiv mit stressigen Situationen um und setzten ihre Fähigkeiten bewusst zur Problembewältigung ein, anstatt sich passiv von den Gegebenheiten treiben zu lassen.

Praktische Impulse zum Thema Bewältigungskompetenz findest du im Blogartikel zu den 13 Methoden, mit denen du konstruktiv mit Rückschlägen und Misserfolgen umgehen lernst.

Auch der Faktor Aktive Bewältigungskompetenzen ist wiederum mit den anderen Faktoren verknüpft.

Selbstwahrnehmung ist wiederum die Grundlage, und auch die Selbstwirksamkeitserwartung ist entscheidend dafür, ob eine Person davon überzeugt ist, dass sie alles mitbringt, um die Situation aktiv zum besseren beeinflussen zu können.

Letztlich ist es eine der wichtigsten Fähigkeiten, (an)erkennen zu können, dass die eigenen Grenzen erreicht sind, und es deshalb Unterstützung durch andere braucht. Und damit wären wir auch beim letzten Resilienzfaktor angelangt:

Faktor 6: Soziale Kompetenzen

Soziale Kompetenzen umfassen ein Bündel an Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen.

Die Wichtigkeit von guter Fremdwahrnehmung wurde ja bereits ganz oben angesprochen.

Soziale Kompetenzen wird aber etwas breiter ausgelegt und umfasst darüber hinaus auch, mitunter komplexe soziale Situationen richtig einschätzen zu können und adäquate Verhaltensweisen im Umgang mit anderen an den Tag zu legen.

Dazu gehören auch Empathie und Einfühlungsvermögen im Kontakt mit anderen.

Dass es im zwischenmenschlichen Miteinander auch immer wieder zu Konflikten kommt, ist völlig normal und kann auch gar nicht vermieden werden. Umso wichtiger sind Konfliktbewältigungsmechanismen.

Die Positive Psychologie hat auch gelingende Beziehungen als einen der Faktoren für ein glückliches, erfülltes Leben definiert. Mehr dazu gibt es im Blogartikel zur Bedeutung von sozialen Beziehungen nachzulesen.

Workbook Resilienz

Wenn du nach all der Theorie jetzt Lust darauf hast, dich mit deinen eigenen Ressourcen und Kompetenzen – zusammengefasst, deiner Resilienz – zu beschäftigen, dann lade dir hier das Resilienz-Workbook herunter:

22 may 2019